Die

Landwirtschaft

Viele

hunderttausend Jahre lang hatten die Menschen als Jäger und Sammler ihr Leben

gefristet. In kleinen Horden zogen sie durchs Land, stets auf der Suche nach etwas

Essbarem: nach Beutetieren, Beeren, Wildfrüchten, Wildgemüse, Wurzeln

und Kräutern.

Es war ein Dasein voller Risiko, denn einige Tage ohne Erfolg

waren gleichbedeutend mit Hunger. Ausserdem erlaubte die jagende und sammelnde

Lebensweise eine nur geringe Bevölkerungsdichte. Um satt zu werden, brauchte

jede Sippe ein Revier von vielen Quadratkilometern.

In der Jungsteinzeit begann nun eine Entwicklung zur Sesshaftigkeit, ein langsamer Prozess, verbunden mit Ackerbau und neuen Techniken wie der Töpferei. Sesshaftigkeit brachte verschiedene Vorteile mit sich. So konnte, wer einen festen Standort wollte, hier sein Getreide anpflanzen und sich Schlachttiere züchten. Auch das Anlegen von Vorräten wurde leichter. Kein ruheloses Umherstreifen mehr, keine primitiven Notunterkünfte, keine gefährlichen Kämpfe mit wehrhaftem Wild, keine bangen Fragen, ob es möglich sei, bis Sonnenuntergang etwas Nahrung zu beschaffen. Kein Wunder, war die Idee, Bauern zu werden, für die Jägersippen ein verlockender Gedanke.

Ausgangspunkt dieser ersten Bauernbewegung in der Menschheitsgeschichte ist der Orient. Dort, im heutigen Ägypten, Israel, Syrien und Irak, zähmte man bereits vor etwa 7'000 Jahren wilde Schafe und Ziegen und säte Körner essbarer Grassorten. Langsam verbreiteten sich Viehzucht und Ackerbau über die Türkei und den Balkan nach Mitteleuropa. Im Gebiet der heutigen Schweiz finden sich Spuren von Bauernsiedlungen, die vor rund 6'000 Jahren, zu Beginn der Jungsteinzeit, angelegt wurden. Vielfach lagen sie an seichten Seeufern.

Diese Bauernpioniere hatten es nicht leicht. Zwar gab es Land in Hülle und Fülle, aber es musste zuerst urbar gemacht werden. Mit Ausnahme der Sümpfe und der felsigen Steilhänge bedeckte nämlich ein dichter Waldteppich alle Regionen bis hinauf zur Baumgrenze. Mit Feuer und Steinäxten rückte man dem Urwald zuleibe, um Platz für Weiden und Äcker zu schaffen. Kaum war die Asche der verbrannten Bäume erkaltet, begann die Aussaat. So ein frischgewonnenes Feld der Jungsteinzeit lässt sich nur schlecht mit einem modernen Acker vergleichen. Die Brandrodung liess Baumstrünke und Wurzeln stehen, so dass an ein Pflügen des Bodens nicht zu denken war. Abgesehen davon fehlte den Steinzeitleuten das nötige Werkzeug. Mit Grabstöcken und Hacken aus Holz oder Hirschgeweih zogen sie Furchen in das jungfräuliche Erdreich. Korn um Korn des kostbaren Saatguts wurde anschliessend ausgebracht. Nach einigen Monaten konnten die neolithischen Revolutionäre ihre erste Ernte einbringen. Mit scharfen Steinmessern schnitten sie Zwergweizen, Gerste und Hirse, die Grundlagen für den täglichen Getreidebrei und das am offenen Herdfeuer hergestellte Fladenbrot.

Trotz Ackerbau und Viehzucht war die Jagd während der Jungsteinzeit noch von grosser Bedeutung. 60 Prozent aller verzehrten Tiere waren erjagt. Wichtig war auch der Fischfang, da die zahlreichen jungsteinzeitlichen Siedlungen, die Pfahlbauten, an den Gewässern lagen. Aus Wildtieren züchteten die Siedler mit der Zeit Haustiere heran: Ziegen, Schafe, Schweine, Rinder. Diese lieferten ausser dem Fleisch auch noch Milch. Ein treuer Freund der Menschen war schon damals der Hund. Diese hatten die Siedlungen zu bewachen, dienten als Hüter der Herden und dürften auch verzehrt worden sein. In späteren Jahrtausenden wurde die Ernährung der Bauern dann einfacher und einseitiger. Während des ganzen Mittelalters blieb Getreide, hauptsächlich als Mus genossen, die Hauptspeise. Alles andere war nur ergänzend, und Fleisch kam höchst selten, vor allem zu grossen Festen, auf den Tisch.

Ein bedeutender Fortschritt war die Einführung von Metallen. Geräte, zuerst aus Bronze, dann aus Eisen, erleichterten die Arbeit der Bauern. Nach und nach bildeten sich Spezialisten heraus. Handwerker stellten Werkzeuge her, Händler besorgten den Warenaustausch. Noch immer aber lebte der überwiegende Teil der Bevölkerung direkt von der Landwirtschaft. Selbstversorgung war selbstverständlich. Überschüsse an Nahrungsmitteln liessen sich gegen Gebrauchsgegenstände und Schmuck eintauschen. Geld kannte man noch nicht.

Die Römer wussten das Leben zu geniessen. Leckere Speisen und einen edlen Tropfen schätzten sie über alles. Freilich war ihnen klar, dass kulinarische Genüsse nicht vom Himmel fallen. Deshalb liessen sie der Landwirtschaft die beste Pflege angedeihen. Die berühmtesten Dichter schrieben Abhandlungen über Viehzucht und Käseherstellung, über Weinbau und Imkerei. Viele vornehme Römer zogen sich als Gutsbesitzer aus dem Trubel der Städte aufs Land zurück. Die harte Arbeit auf dem Feld besorgten allerdings Sklaven.

Die römische Landwirtschaft in Helvetien war gut organisiert. Gutshöfe belieferten die Städte und Militärlager mit Nahrungsmitteln (Getreide, Milchprodukten, Fleisch, Gemüse) und Rohstoffen (Wolle, Flachs, Holz, Holzkohle). Erstmals in der Geschichte unseres Landes beschränkte sich die Produktion nicht zur Hauptsache auf Selbstversorgung. Ein gut ausgebautes Strassennetz erleichterte den Güteraustausch. Schon damals galt der Grundsatz: Wenn der Bauer seine Erzeugnisse absetzen will, muss er sich auf eine leistungsfähige Infrastruktur verlassen können. Selbst die Alpen setzten dem Handel kein unüberwindbares Hindernis entgegen, wird doch berichtet, Käse aus unseren Bergen habe am Kaiserhof in Rom zu den beliebtesten Leckerbissen gezählt. In voller Blüte stand die Viehzucht. So lobt der Schriftsteller Plinius: "... am meisten Milch geben die Alpenkühe, obwohl sie von kleinstem Körperbau sind". Wie Knochenfunde zeigen, waren auch die Pferde relativ klein gebaut. Für das Pflügen und die schweren Zugarbeiten verwendete man daher häufig Ochsengespanne. Schafe wurden vorwiegend als Milch- und Wolllieferanten gehalten. Zur Fleischversorgung dienten Schweineherden, die durch Freilandmast Fett ansetzten. Eine nicht minder glückliche Lebenszeit genoss das Federvieh.

Eroberer pflegen immer den besten Boden für sich in Beschlag zu nehmen. Auch die Alemannen verfuhren nach dieser Regel: Zuerst siedelten sie auf jenem fruchtbaren Land, das die römischen Gutsbesitzer verlassen hatten. Später dann drangen sie auch in die Urwaldgebiete abseits der Gunstlagen vor, wo sie sich als Rodungsbauern in harter Arbeit eine Lebensgrundlage schufen.

Bis ins Frühmittelalter lebten die Menschen häufig in Einzelhöfen, und die Bodennutzungsordnung blieb verhältnismässig flexibel. Im Hochmittelalter entwickelten sich die Dörfer. Die Dreifelderwirtschaft, verbunden mit Flurzwang, war stark genossenschaftlich ausgerichtet. Die Bewohner verstanden sich als Schicksalsgemeinschaft. Bodenzuteilung und Ablauf der Bodenbearbeitung waren streng geregelt. Den ackerfähigen Boden rund um das Dorf hatten die Siedler in drei Zelgen geteilt. Jede Zelge wiederum zerfiel entsprechend Bodenbeschaffenheit, Besonnung und Feuchtigkeit, in verschiedene Gewanne. In jedem Gewann besass jeder Bauer ein Stück Ackerland. Auf diese Weise wurde für eine möglichst gerechte Verteilung des Bodens gesorgt. Als Gegenleistung für die feinen helvetischen Käse lieferte Italien allerhand Spezialitäten auf die Alpennordseite. Viele davon fassten hier Fuss: Rebe, Kastanie, Nussbaum, Kirsche, Aprikose, Pfirsich, Fenchel und Sellerie, sowie die Gewürze Dill und Koriander. Die Römer ersetzten ausserdem etliche bereits bekannte Nutzpflanzen wie Bohnen, Erbsen, Rüben und Linsen durch ertragreichere Sorten. Da in unserem rauhen Klima keine Oliven gedeihen, gewann man das Speiseöl aus Leinsamen und Mohn.

Als mittelalterliche Kulturträger bildeten sich mit der Zeit die Klöster heraus. Getreu ihrem Grundsatz "ora et labora" (bete und arbeite) sorgten die Ordensleute für die Entwicklung des bäuerlichen Gewerbes. Vielfach waren es Mönche und Brüder, welche in die Wildnis vordrangen und dort Land urbar machten. St. Gallen und Einsiedeln sind bloss zwei Beispiele von vielen. Nur dem hingebenden Opfermut und der Disziplin der Ordensleute war es möglich, die unfruchtbarsten Ländereien zu ertragreichen Gefilden umzugestalten. Sie lichteten Urwälder, regulierten Flüsse, trockneten Sümpfe aus und gewannen durch Anlegen von Dämmen fruchtbares Land. Die Urproduktion entwickelte sich zur idealen, fundamentalen, wirtschaftlichen Grossmacht des fortschreitenden Mittelalters. Diese Wirtschaftsweise, mit der Dreifelderwirtschaft im Zentrum, hielt sich ungeachtet aller politischen und sozialen Umbrüche bis weit in die Neuzeit hinein.

Besser

als den Lehensleuten des Adels erging es den freien Bauern in der Innerschweiz.

Aber auch sie sahen ihre wirtschaftliche und politische Freiheit bedroht. Im Mittelland

dagegen zählten sie zu den Ausnahmen. Offenbar bot gebirgiges Gelände

einen gewissen Schutz gegen fremde Machtgelüste.

Im Sommer 1291 schlossen

die Landleute der Urschweiz ein enges Landfriedensbündnis mit sehr beschränkten

politischen Zielen. Es war eines dieser Bündnisse, wie sie damals häufig

geschlossen wurden, vor allem in bewegten Zeiten, wo man auf Bundesgenossen angewiesen

war. So nahmen die Urner, Schwyzer und Unterwaldner Bestimmungen in ihren Bundesbrief

auf, welche die gegenseitige Hilfe bei Gewalttätigkeiten regelten. Dieser

regionale Schwurbund beeinflusste die europäische Geschichte während

Jahrhunderten nachhaltig. Die Bauern der Waldstätte dachten nicht an die

Gründung eines Staates, sondern an die Erhaltung der in den Freiheitsbriefen

garantierten Rechte Der Bund der Eidgenossen wurde geschlossen zum Schutz der

bäuerlichen Rechte gegen das vordringende Herrenrecht der Habsburger. Dieser

erste Bund war ein Bauernbund und der Freiheitskampf der Waldstätter die

erste schweizerische Bauernbewegung.

In die Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts fällt in der Innerschweiz der Übergang von der auf Selbstversorgung ausgerichteten Mischwirtschaft zur exportorientierten Viehhaltung. Schafe verlieren ihre ehemals dominierende Stellung an das Rind, das seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr dem kleinwüchsigen Rind des Hochmittelalters entspricht, sondern eine grössere, leistungsfähigere Züchtung darstellt. Milchprodukte spielten bei den Eidgenossen nur eine untergeordnete Rolle. Auf dem Speisezettel war meistens zweimal im Tag Gerstenbrot und Mus, am Vormittag und gegen Abend. Mus bestand aus Hafer- oder Hirsebrei aber auch aus zerstampfen Erbsen, Bohnen und Linsen. Das Dauergemüse, aus dem man Mus zubereitete war winterfest und unterschied sich dadurch von dem verderblicheren Grünzeug, das während der Saison auf den grobgeschnitzten Holztisch kam. Auf den Alpen weideten anfänglich noch keine Kühe, sondern vor allem Schafe und einige Ziegen. Erst im 14. Jahrhundert kam die Rindviehzucht stärker auf. Mit der Zeit drängte sie den Ackerbau im Gebirge zurück. Jetzt erst wurden die Eidgenossen das, was ihnen ihre Feinde dann etwa im Schwabenkrieg von 1499 höhnisch zuriefen: Kuhschweizer. Ausserhalb der Alpen blieb der Ackerbau vorherrschend. Nun konnte sich ein für beide Seiten lohnender Handel entwickeln.

Mit

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts brach für die Landwirtschaft

eine neue Zeit an. Zu den verbesserten Anbaumethoden kam die Gewinnung von neuem

Kulturland. Die Korrektion von Flüssen verwandelte sumpfige Niederungen in

fruchtbare Äcker und Wiesen. Solche Meliorationen zogen sich durch das ganze

Jahrhundert hin. Die Schaffung neuer Nahrungsgrundlagen war auch dringend nötig,

denn jetzt erlebte die Schweiz eine kleine Bevölkerungsexplosion. Verbesserte

Hygiene und medizinische Fortschritte hatten die Kindersterblichkeit stark zurückgehen

lassen. Weil aber die Fruchtbarkeit weiterhin hoch blieb, wuchs die Zahl der Bewohner

rasch an. Die beginnende Industrialisierung benötigte zwar immer mehr Arbeitskräfte,

was zu einem Wachstum der Städte führte.

Dennoch wurde mancherorts auf dem Land der Lebensraum knapp. Immer mehr Einwohner wurden armengenössig. Als Ausweg bot sich vielfach die Auswanderung an. Der Not gehorchend, und nicht aus Abenteuerlust, zogen Zehntausende über den Ozean, um sich vor allem in Nordamerika eine Existenz aufzubauen.

Die steigende Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln führte 1864 zur Gründung der ersten europäischen Kondensmilchfabrik in Cham durch den Amerikaner George Ham Page. Auch die Bauern in Walchwil mussten sich den Bedürfnissen der Zeit anpassen. Der traditionelle Weinbau brachte schon lange nicht mehr den gewünschten Ertrag. Einzig die weit herum bekannten Baumschulen sicherten noch ein vernünftiges Einkommen. Sie waren es auch, die sich nach der Eröffnung der Käsereien zuletzt für die Milchwirtschaft entschieden.

Bis

Ende des 18. Jahrhunderts ging der vorherrschende Ackerbau im Mittelland zurück.

Das Aufkommen von Talkäsereien begünstigte ein Umsteigen auf Viehzucht

und Milchwirtschaft. Unter dem Druck der Getreideimporte aus Uebersee stellten

nun noch weitere Bauern um. Eine erste Milchschwemme schwappte über unser

Land. Da die Milchpreise damals reine Marktpreise waren, brachen sie prompt zusammen.

Um 1900 bezahlte der Konsument 20 Rappen pro Liter. Bei diesem gedruckten Preis

blieb es, während die übrigen Lebenskosten munter in die Höhe kletterten.

Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war die Marktlage alles andere als rosig. Milch

im Ueberfluss, volle Käselager, und als im August 1914 das grosse Völkerringen

anging, brach zu allem Uebel noch der Export zusammen, weil die Grenzen geschlossen

wurden. Um die Ernährung des Schweizervolks sicherzustellen, wurde auf Anweisung

der Behörden der Ackerbau ausgedehnt. In der Folge ging die Milchproduktion

rasch zurück. Als Engpässe in der Versorgung drohten, legte der Bundesrat

Höchstpreise fest. Es waren harte Zeiten für die Bauern, die sich an

staatliche Eingriffe erst noch gewöhnen mussten. 1918 kam es sogar zu einer

Rationierung von Milch, Butter und Käse.

Die Bauern wussten, dass die Schweiz nur wegen ihres Einsatzes den Ersten Weltkrieg so glimpflich überstanden hatte, und sie waren mit Recht stolz darauf. Die Zwischenkriegszeit war durch wirtschaftliche Schwierigkeiten geprägt. Am besten lässt sich dies mit der Milchpreisentwicklung zeigen, weil der Milchpreis sehr rasch alle Schwankungen von Angebot und Nachfrage mitmachte. Bei Kriegsausbruch 1914 hatte man in ländlichen Gebieten 18 Rappen für den Liter bezahlt. Im Sommer 1921 war mit 41 Rappen eine Höchstmarke erreicht, verursacht durch Milchmangel wegen einer verheerenden Maul- und Klauenseuche. Doch dann wendete sich das Blatt, und zwar schneller als erwartet. Auf weiten Flächen, wo während des Krieges Getreide und Kartoffeln angebaut worden waren, weideten nun wieder Kühe. Eine zweite Milchschwemme war da, nicht zuletzt deshalb, weil die Kaufkraft der Bevölkerung gering blieb. Es kam zu ungeahnten Preisstürzen. Für die Landwirtschaft wirkten sie sich geradezu katastrophal aus. Die Milchpreise mussten innert knapp sechs Monaten um 14 bis 15 Rappen reduziert werden. Mit 25 Rappen pro Liter war ein vorübergehender Tiefstand erreicht. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Nach einer zeitweiligen Erholung bei 32 Rappen sackte der Milchpreis 1932 auf 24 Rappen ab und blieb auf diesem niedrigen Stand bis 1936.

Aus dieser Zeit mag wohl auch das folgende Gedicht stammen, das man sich in den Zuger Talgemeinden erzählte.

Gedicht eines Knechtes

Z'Walchwil

isch nid guet diene,

Chäs und Broud

gits niene.

Znüüni souwisou e

keis

Z'Mittag eirsch na de halbe eis

Am

Morge früeh uf, am Abig schpat nider,

Hund

friss gschwind und schpring wider.

Das

Schaffe und Schinde het mi vertribe,

susch

wär ich no lang i dem Cheib obe blibe.

Um

die Landwirtschaft vor dem Ruin zu bewahren, hatte der Bundesrat bereits 1931

Subventionen zur Stützung des Milchpreises einsetzen müssen. 1933 wurde

erstmals eine Milchkontingentierung mit Preisabzügen für Überlieferungen

verordnet. Diese Instrumente der Landwirtschaftspolitik sind nicht neu. Doch trotz

Milchkontingentierung, Ausmerzaktionen, Rückgang der Futtermittelimporte

und Abwertung des Schweizer Frankens blieb der Milchmarkt weiterhin überlastet.

Erst zwei tragische Ereignisse, der Seuchenzug von 1938/39 und der Ausbruch des

Zweiten Weltkrieges im Spätsommer 1939, veränderten die Situation schlagartig.

Milch und Milchprodukte wurden wieder zur Mangelware. Unvergesslich bleibt die

Anbauschlacht des Zweiten Weltkrieges. Der Plan Wahlen sollte die Ernährung

der Schweizer Bevölkerung aus eigenem Boden sicherstellen. An erster Stelle

stand die Ausdehnung der Ackerfläche von 210'000 auf 355'000 Hektaren.

Grund

für diese Massnahme war, dass auf einem Areal gegebener Grösse sich

durch Anbau von pflanzlichen Produkten mehr Kalorien erzielen lassen als durch

Viehzucht und Milchwirtschaft. Innert kurzer Zeit wurden Wiesen zu Äcker,

und zwar bis weit hinauf ins Gebirge. Unter Mithilfe der nichtbäuerlichen

Bevölkerung verwandelten sich Sümpfe in fruchtbaren Boden und städtische

Anlagen in Kartoffelfelder.

Jeder Zipfel des bebaubaren Landes sah sich für

die Nahrungsmittelproduktion ausgenutzt. Auf diese Weise gelang es, dank gemeinsamer

Anstrengung, die Schweiz zu einer Insel mit annähernd normaler Lebensmittelversorgung

inmitten eines hungernden Europas zu machen. Weil viele Landwirte im Militärdienst

standen, mussten helfende Hände aus der Stadt einspringen. Die gemeinsame

Aufgabe verband Stadt und Land. Um neben dem Anbau pflanzlicher Nahrung die Futterbasis

für das Vieh zu erweitern, erliess das Eidgenössische Kriegsernährungsamt

neue Vorschriften über die Silowirtschaft. War Silage bisher verpönt

gewesen, wurde sie in den dafür vorgesehenen Zonen zur Pflicht. Ob Frieden

oder Krieg, der Bauer hatte sich mit einschneidenden staatlichen Vorschriften

abzufinden. Solche Regelungen sind allerdings in den meisten Fällen durchaus

im Interesse der Landwirtschaft. Würde nämlich die Produktion völlig

freigegeben und allein den Marktkräften von Angebot und Nachfrage überlassen,

könnten in der Schweiz nur noch einige Gross- und Spezialbetriebe überleben.

Die meisten der kleineren und mittleren Höfe, traditionsgemäss von einer

Familie bewirtschaftet, müssten zum Nachteil des ganzen Landes aufgeben.

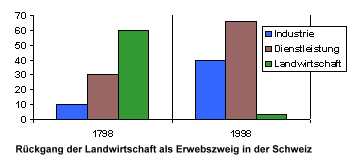

Nach

dem Zweiten Weltkrieg erfuhr unsere Landwirtschaft tiefgreifende Veränderungen.

Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe, wie auch die Zahl der in der Landwirtschaft

beschäftigten Personen, ging innert 40 Jahren etwa auf die Hälfte zurück.

Von diesem Schrumpfungsprozess betroffen waren vor allem die kleineren Betriebe,

sowie die landwirtschaftlichen Angestellten. Die Aufgabe von mehr als 100'000

Bauernhöfen seit 1945 erlaubte es den überlebenden Betrieben, ihre Fläche

zu vergrössern. Dies ermöglicht den rationellen Einsatz von Maschinen,

welche wiederum die landwirtschaftlichen Angestellten zu ersetzen hatten. Der

Durchschnittsbauernhof von heute ist ein weitgehend mechanisierter Familienbetrieb.

Fortschritte der Agrartechnik veränderten das Berufsbild des Bauern. Die

Optimierung der Betriebe und die damit verbundene Produktionssteigerung, haben

den modernen Landwirt zum Manager gemacht, den Bauernstand zum Agrobusiness.

Die

Agrarpolitik hat sich zum vieldiskutierten Dauerthema entwickelt. Bei all dem

Streit über Einzelheiten sollte man freilich die Hauptaufgaben unserer Landwirtschaft

in der Gegenwart nicht aus den Augen verlieren: Die Versorgung der Bevölkerung

mit hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln im Hinblick auf mögliche Ernährungskrisen,

den Erhalt der umfangreichen Traditionen und die Pflege des ländlichen Raumes.

6'000 Jahre Bauerntum, von den steinzeitlichen Siedlern bis zu den modernen Landschaftsgärtnern, wahrlich ein weiter Weg!

Link:

Walchwiler Landwirte