Die

Eidgenossen

Am Rande der grossen Ereignisse, im Schatten der aufstrebenden Fürstenhäuser, veränderte auch der Raum zwischen Jura und Alpen, zwischen Genfersee und Bodensee sein Gesicht. In Vorahnung einer unsicheren Zukunft innerhalb des Reiches versuchten die Länder um den Vierwaldstättersee, Uri Schwyz und Unterwalden, ihr eigenes angestammtes Recht zu erhalten. So gelobten sie sich im Bundesbrief vom August 1291 als Eidgenossen gegenseitige Hilfe bei Gewalttaten, den Frieden im Lande und die Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse.

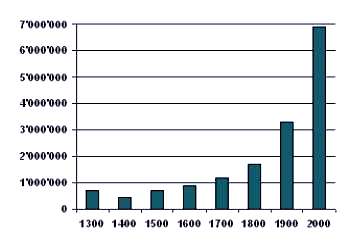

Die

Bevölkerungsentwicklung auf dem Gebiet der heutigen Schweiz

Innerhalb

weniger Jahrzehnte brach um die Mitte des 14. Jahrhunderts eine ganze Reihe von

Katastrophen über Europa herein. Missernten und Hungersnöte häuften

sich als Folge einer kleinen aber entscheidenden Klimaverschiebung. Das Wachstum

der Bevölkerung und des Siedlungsraumes geriet ins Stocken. Als 1347/48 die

Pest ganz Europa heimsuchte, traf sie auf eine bereits von vielen Hungerjahren

geschwächte Einwohnerschaft. Mindestens ein Drittel aller Menschen starb.

Während fast vierhundert Jahren brach die Pest in mehr oder weniger kurzen

Abständen aus und forderte ihren Tribut. Nur langsam erholte sich Europa

von dieser Katastrophe. Als die Krise im 15. Jahrhundert überwunden war,

herrschten ganz neue Verhältnisse.

Das grosse Sterben hatte das labile Gleichgewicht zwischen Stadt und Land, zwischen Fürsten und Rittern, zwischen Bergregionen und Flachland vollends hinweggefegt. Die Zeiten waren vorbei, in denen die Menschen fast alles Lebensnotwendige in der näheren Umgebung produzierten. Nur in wenigen Regionen des inneren Alpengebietes überlebten die althergebrachten Wirtschaftsformen. Vor allem entlang der grossen Verkehrsachsen entstanden neue Formen einer spezialisierten Land- und Viehwirtschaft. Die Bauern der Bergregionen konzentrierten sich immer mehr auf die Viehzucht, während die Flachlandbauern den Ackerbau intensivierten. So entwickelte sich ein reger Warenverkehr zwischen Bergregion und Flachland beidseits der Alpen, wobei die Städte des Mittellandes eine Schlüsselrolle einnahmen.

In dieser Situation verbündeten sich die Städte mit den ländlichen Orten, um gemeinsam Ruhe und Ordnung zu sichern. Der Ausbau des Bündnissystems, der Erwerb gemeinsamer Untertanengebiete und der Ansatz zu einer koordinierten Politik nach aussen änderten nichts daran, dass an ein gemeinsames Handeln nicht zu denken war. Die Bevölkerung der Landschaft pochte auf ihre alten Rechte und wehrte sich gegen den städtischen Ausbau der territorialen Herrschaft. Nach schweren und blutigen Konflikten gelang es den Städten, eine Form moderner Verwaltung durchzusetzen.

| Schlachtgebet der Eidgenossen (aus dem Dreissigjährigen Krieg) | |

Lasst

üs abermal bätte. | Für

üsi Chessel und Pfanne, Für üsi Gäns und Aente, Au isunderheit für üsi liebi Schwiz, Wenn der bluetig Chrieg wett cho, Wett alles nä, so wette mier üs trüli wehre, Und ihn nienä dure lah, Au der Find gar z'tod schlah. |

Die

Zeit vom 15. zum 17. Jahrhundert war gezeichnet von immer wieder aufflammenden

Bauern-kriegen und Aufständen der Untertanen, die sich um ihre erworbenen

Rechte betrogen fühlten. Die Reformation bestätigte die Spaltung, die

in der Eidgenossenschaft herrschte. Nach den Schwaben-kriegen von 1499 folgte

die faktische, aber erst mit dem Westfälischen Frieden von 1648, die gänzliche

Loslösung vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.

Immer mehr

konzentrierten sich Reichtum und Macht bis ins 18. Jahrhundert in den grossen

Städten. Der wirtschaftliche Erfolg der exportorientierten Bergwirtschaft,

die Intensivierung der Landwirtschaft im Mittelland und die frühen Formen

der Industrie hingen mehr denn je von den Investitionen des städtischen Kapitals

ab. Nach und nach gerieten die überlieferten Herrschaftsstrukturen unter

Druck. 1798 brach die alte Eidgenossenschaft zusammen. Aus einem Agrarland wurde

ein städtisch geprägter Industriestaat, aus einem Geflecht von Aristokratien

eine moderne Demokratie.